| 一覧へ戻る |

| 表 紙 | 説 明 | |

|---|---|---|

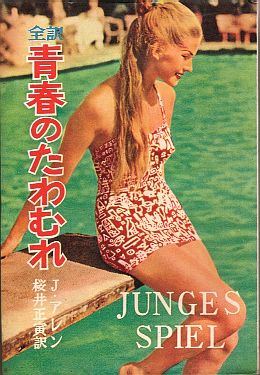

秋元書房ジュニアシリーズ88

|

書 名:青春のたわむれ 原 題:JUNGES SPIEL 著 者:ヨハネス・アレン 訳 者:桜井正寅 初 版:S34.10.15 備 考:翻訳権所有 | |

|

『 青 春 の た わ む れ 』に つ い て デンマークの海岸。灼熱の太陽のもとに、ティーン・エイジャーの若者たちが相寄り相近づいて初めての甘い体験をする。問題の小説。 ヘレは16才の少女。夏休みに両親と海辺の別荘にいった。ある夜、舞踏会にいったが、そこで19才ぐらいの法科の学生と知りあった。ヘレはこの学生から接吻をせまられたとき、彼の頬をはりとばして別れてしまった。彼女は強いられることがいやなのだ。しかし、彼女は異性にたいする好奇心は強かった。 それから数日したある夜のことだった。ヘレは砂浜でフランシスという18才の高校生と知りあった。彼はわびしく悲しげに見えた。二人は指と指がふれあうだけで別れた それから何日間か彼と会わなかったが、ある日ヘレが貝殻拾いに夢中になっているときフランシスがカヌーに乗ってやってきた。彼は母と二人ぐらしで、大学は医科を志望していた。二人は泳いでから、真夏の太陽の照りつける砂浜で愛を語りあった。その夜、彼女は、ひとりベッドのなかで昼間の自分を反省してみた。あれは理性ではどうにもつかめない幸福なのだ。その幸福があたしには普通の少女よりあまりにも早くきたに違いないと…… 翌日のひるすぎ、二人は小さな入り江の人気のない凹地にいった。二人はそこにかくれて息づまるような愛と幸福にひたった。彼女の心は感謝の念でいっぱいだった。 が、ある夕方、彼女のその幸福も見破られることになった。両親と散歩にでかけて凹地のそばを通った時、運わるく、飼犬が彼女のサングラスをみつけて、口にくわえてきたのだった。 | ||

|

主 要 人 物 ヘレ(あたし) ―― あたしはヘレといって、17才の女子高校生。髪は金髪で、脚はスラリと長く、スタイルは同級生の誰よりもすてきだった。父は貿易商で、ほとんど旅行していたが、どうやら若い恋人がいるらしく、帰りは必ずパリ経由で帰ってきた。しかし、母にもヘニングという歯科医の恋人がいた。あたしは、両親のことを考えると悲しかった。二人はお互いに自由を認めあっても、幸福ではなかった。 ヨ ー ン ―― あたしの弟で12才。 ネ リ ー ―― 家の女中で、あたしのよき相談相手だった。 ビ ル テ ―― あたしの同級生で家も近かった。はじめ、あたしは彼女を信用して、なんでも打ち明けていたのだが…… モルテン ――― 19才の法科の学生。 フランシス ―― 海岸で知り合った18才の高校生。彼の父は戦争で死に、母と二人ぐらしだった。あたしは、はじめて彼と愛を語った。 ベンニー ――― 18才の高校生。彼は痩せた青い顔をしていて、トランペットが上手だった。叔母の家に住んでいたが、突然学校を中退して南フランスへ行ってしまった。あたしの机の中には、フランシスがくれた白い貝殻と、ベンニーがくれた3通の手紙がいまでも入っている。 |

||

|

巻 末 解 説 よ り この小説『青春のたわむれ』はデンマークの作家ヨハネス・アレンによって書かれたものである。発表されると、その内容からしてサガンの『悲しみよ、こんにちは』と比較されて大変な問題となった。作者は大胆に一人の少女の体験を克明に描いている。 不和な両親の中で生活する思春期の少女ヘレが、自分のことにいっぱいで娘の生活などかえりみない両親の愛情に不満をいだいて、その満たされぬ愛情を若い男性を通して満足しようとする。彼女の出会った男性のいずれもがただ自分の勝手な欲望と野心だけにはしって、ひたむきな女心をやさしくいとおしんでくれようとしない。ヘレは男性との交渉を通して「自分を犠牲にして愛する」という最も切実な愛情の本質にふれた時、彼女と交渉をもった第二の男はあっさり彼女をすてて演奏旅行に旅立ってしまう。 後にとり残された彼女にはさらに悲しいことが待ちうけていた。不和だった両親の仲はとうとうどうしようもなくなって別れてしまうし、いつもやさしくいたわってくれていた女中のネリーまで去っていった。人間の生きていく悲しさを味わったヘレはやはり自分だけしかたよりにできないという大人の世界へいやおうなしに押し流されていくよりほかはなかった。 戦後の混乱した社会の中で、数多いこうした家庭的な悲劇がヘレという少女の回想記の形で悲しく物語られるのがこの作品である。この意味でサガンの『悲しみよ、こんにちは』と比較されるのも当然であるし、現代社会の中に生きる切実な問題が生々しく書かれているという意味で十分味わってみるべき作品であると思う。 北欧の短い夏の日にくりひろげられるこの作品は、作家のみずみずしい描写で北欧の文学のもつ抒情性を全編に漂わせながら、作家のもつ新しい感覚と筆力ですがすがしく晴れわたった北欧独特の雰囲気をよく伝えているといえよう。翻訳はドイツ語に訳されたものから訳したのであるが、原作のもつ雰囲気は十分味わえるものと思う。 (昭和)34年9月28日

|

||