| 一覧へ戻る |

| 表 紙 | 説 明 | |

|---|---|---|

秋元書房ジュニアシリーズ74

|

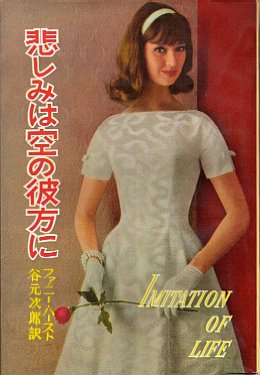

再 版 分

|

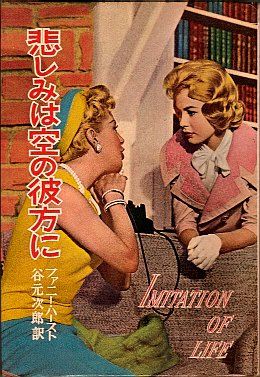

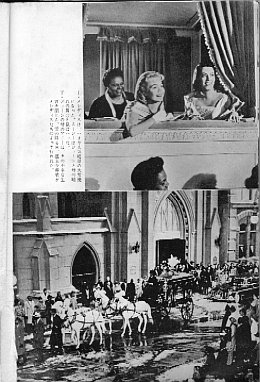

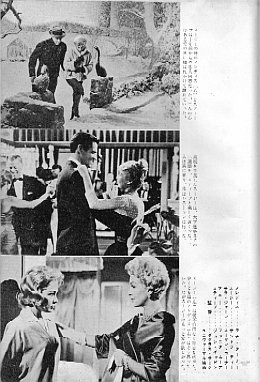

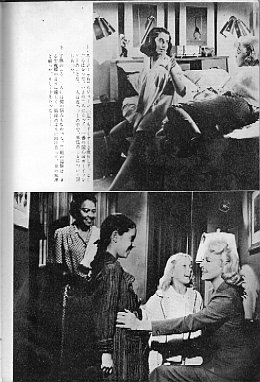

書 名:悲しみは空の彼方に 原 題:IMITATION OF LIFE 著 者:ファニー・ハースト 訳 者:谷元次郎 初 版:S34.05.15 再 版:S37.09.25 再版には映画カット集ページなし 備 考:映画「悲しみは空の彼方に」 (1959年・アメリカ)の原作 主演:ラナ・ターナー 監督:ダグラス・サーク 1934年にクローデット・コルベール主演で映画化されたファニー・ハーストのベスト・セラーの再映画化で、暗い宿命に泣く女の悲しみを描くメロドラマ。(キネマ旬報DB解説より) |

|

あたしは16才。ママと二人ぐらしである。ママは今をときめく人気女優で、あたくしたちは、郊外の広々とした邸になに不自由なくくらしていた。あたしは男性というものにとても好奇心をもっていた。あたしにはボーイフレンドがまだいないのだ。あたしは、もし好きな人ができたら、そしてキッスをされたら、どうしたらいいのかよくわからなかった。ママは芝居や映画にとびまわっていて、わたしの相手にはなってくれなかった。あたしはママのかわりに、女中で黒人のアニーになんでも相談したりしていた。アニーにはあたしより二つ年上のジェーンという娘がいた。ジェーンの父は白人なので、ジェーンはその父の血をひいて肌の色もあたしたちとかわりなかった。あたしとジェーンは、まだ六つのころからの仲よしだった。あたしもママもそのころはニューヨークの安アパートに住んでいたのだ。そこへ海岸で知り合ったジェーン母娘がころげこんできたのだ。それから10年、あたしたち2組の母娘は世の荒波を切り抜けて生きてきたのだ。そして今ではママは押しも押されぬ大女優になったのだ。 今のあたしにとって一番ほしいものは、ママの愛情だ。ママは、あたしに全然かまってくれない。次にほしいのは恋人だ。あたしには、たった一人の人をのぞいてボーイフレンドもいない。その人は……でもやはり名前をいうことはできない、なぜって、その人はママの若かりし頃からの恋人でもあるからだ。 としごろになったジェーンにもあたし以上の悩みがあった。それは…… | ||

| 初 版 巻 頭 ペ ー ジ ( 映 画 の シ ー ン か ら の カ ッ ト 集 ・抜 粋 ) | ||

|

|

|

|

主 要 人 物 ス ー ジ ー ―― 16才の少女。ニューヨークの郊外に住んでいる。高校生活最後の夏からカレッジら入学まで、いろいろなできごとを体験する。 ローラ ・ メレディス ―― スージーの母。有名な舞台女優で、まだ娘のように若々しく美しい人。 サ ラ ・ ジ ェ ー ン ―― 18才の少女。黒人の母を持つ混血児で、いつもそのことを悩んでいる。 ア ニ ー ―― サラ・ジェーンの母。キリスト教を信ずる黒人婦人でローラ・メレディスの親友。 スティーブ・アーチャ ―― ローラの恋人。カメラ芸術家の青年。 ア レ ン・ル ー ミ ス ―― 配役周旋屋。 |

||

|

巻 末 訳 者 解 説 よ り 山登りにいくつもの登山道があるように、人生にもその人によって、さまざまな生きかたがあるものです。また山頂をきわめるまでには、立往生せざるを得ないようなけわしい道があるかと思えば、歓声をおさえきれないすばらしい景色もあるように、人生にも喜び、悲しみ、苦しみなどの起伏にみちたできごとが横たわり、それらをへこたれずに体験してゆくところにその人の自我が築き上げられてゆくものなのです。 ただ登山でも人生でも案外ありがちな過ちとして、自分が正しいと信じている間に、しらずしらず裏道に踏み迷っていたり、ちっとやそっとでははいあがれないような谷間に落ちこんでいて、しかも少しもそのことに気づかないでいるということがあります。この作品に登場する主人公たちは、いつのまにか横道にそれていたり、とんた廻り道をして、多かれ少なかれ誤まれる人生の登山家となっている人たちです。もっともこれらの主人公たちは、過ちをあらためたからこそ、より深く人生を理解できた――そういう普遍的な教訓でも結末を与えられているようですが……。 原作の題名は(Imitation of Life)『模倣の人生』。この題名は、真実の人生を生きているつもりで、ほんとうは昔からよくある人生の類型を、無意識に真似していきているという意味のようです。 まず16才のスージーについては、特にそれが〝恋を恋する〟というできごとに結びつけて語られています。次にスージーの母ローラは、ささやかな家庭の平和をもとめるよりも、舞台の名声を追うことを人生の真実と心得て生きているのです。混血児サラ・ジェーンは、血縁のきずなからのがれることを、真の自由だと錯覚して苦しみます。 それらは三人三様の生きかたですが、どれにも共通なのは、彼女たちの人生がイミテーションであるということです。とりわけ二人の少女は、それぞれの母との対立において、自分たちの貴重な青春を傷つけられまいとしてたたかいます。泣いたり、叫んだり、わめいたり、そのたわいなさに気づかずに、その時の彼女たちは真剣なのです。やがて彼女たちはいくらかでも自分の愚かしさに気づくようになって、いくらかでもおとなになっている自分を発見して驚くものなのでしょう。感受性のデリケートなそのとしごろは、おそらく誰もが一度は通らなければならない人生の難所といえるかもしれません。 それからもう一人の主人公、アニーという黒人の婦人は、他の三人の女性とはちがった扱いで、作者は悩みの象徴として描いているようです。いわばこの作品は、人生のイミテーションのこと、おとなとこどもの争い、黒人種に対する偏見など、対立するいろいろのモチーフを平行に追いながら、波瀾に富んだ興味あるドラマになっているということです。(後略) |

||